Lo más reciente

Entérate de nuestras actividades y más

Depresión en Estudiantes Adolescentes durante el Primer año de Pandemia de COVID-19: un Estudio Cuantitativo

Autores (Estudiantes del CBB):

- Sara Torres

- Joselyn Chaquicondori

- Jimena Zavala,

- Leonel Jorge

- Nelly Camargo

Resumen:

La pandemia del COVID-19 ha forzado a un aislamiento obligatorio con el fin de evitar la propagación de la enfermedad, conllevando más adelante un impacto psicológico como el estrés y la depresión. El presente artículo científico es una investigación sobre la depresión en adolescentes de 13 a 17 años en Lima Metropolitana, cuyo objetivo fue indicar el índice que alcanzó durante el primer año de la pandemia de COVID-19. Se realizó un estudio cuantitativo mediante una encuesta virtual considerando los aspectos relacionados al tema como los malos hábitos, falta de motivación, entre otros, utilizando investigaciones previas. Se ha encuestado a 60 adolescentes pertenecientes a los colegios Innova School, Pamer y Bertolt Brecht, lo cual se concluye un incremento parcial. Algunos datos que lo confirman son que el 85% no duerme lo suficiente, y casi la mitad (48%) no soportó el estar dentro de sus domicilios por un tiempo prolongado.

Metodología:

Se basó en una metodología cuantitativa y dado que nuestro problema consiste de una sola variable, el diseño de investigación es descriptivo. se realizó un formulario virtual a través de la herramienta Google Forms, en donde se incluyeron preguntas para evaluar el modo en que afectó la pandemia en la salud mental, así como en su ámbito social, emocional, hábitos de salud, el interés y la autoestima, buscando conectar estas áreas de la persona con su bienestar emocional y como este se ha visto afectado. En donde el muestreo fue no aleatorio conformados por 60 estudiantes de entre 13 a 17 años de 3 diferentes colegios privados, en los que se encuentran las instituciones educativas como Pamer, Innova School y Bertolt Brecht.

Para lograr esto se tuvo que dar una previa investigación de diversos PDF lo que permitiría extraer las bases teóricas, antecedentes y marco teórico. Una vez esto concluido, el formulario se difundió a colegios privados de San Juan de Lurigancho y se realizó el análisis respectivo.

Resultados:

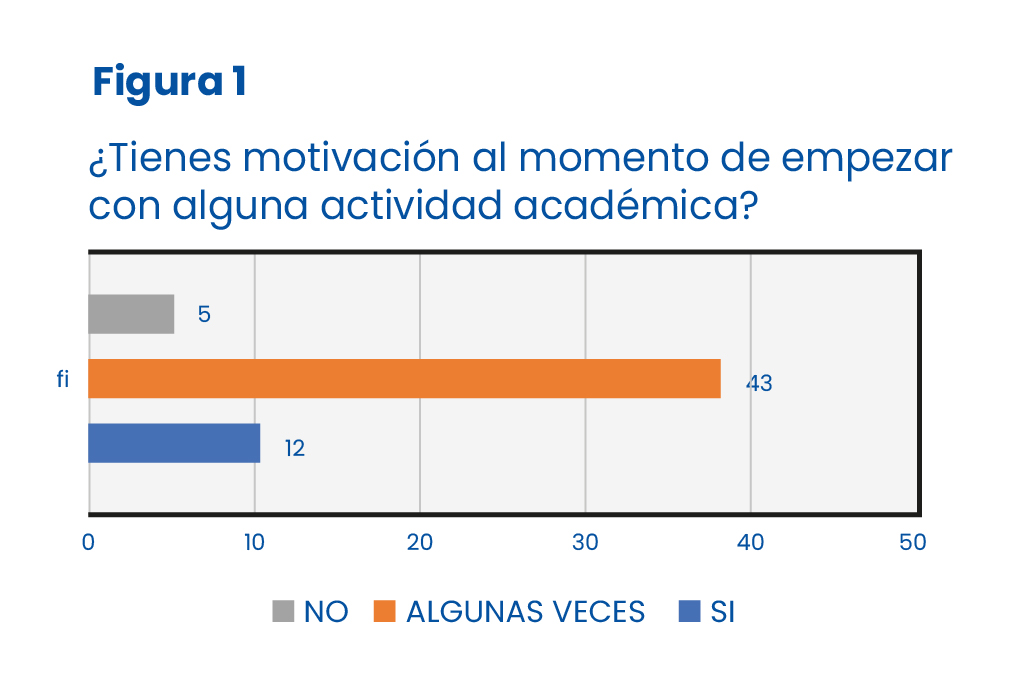

La pandemia afectó su rendimiento académico y ello recayó en una mínima motivación para estudiar debido a los cambios que trajo este nuevo contexto. (Figura 1)

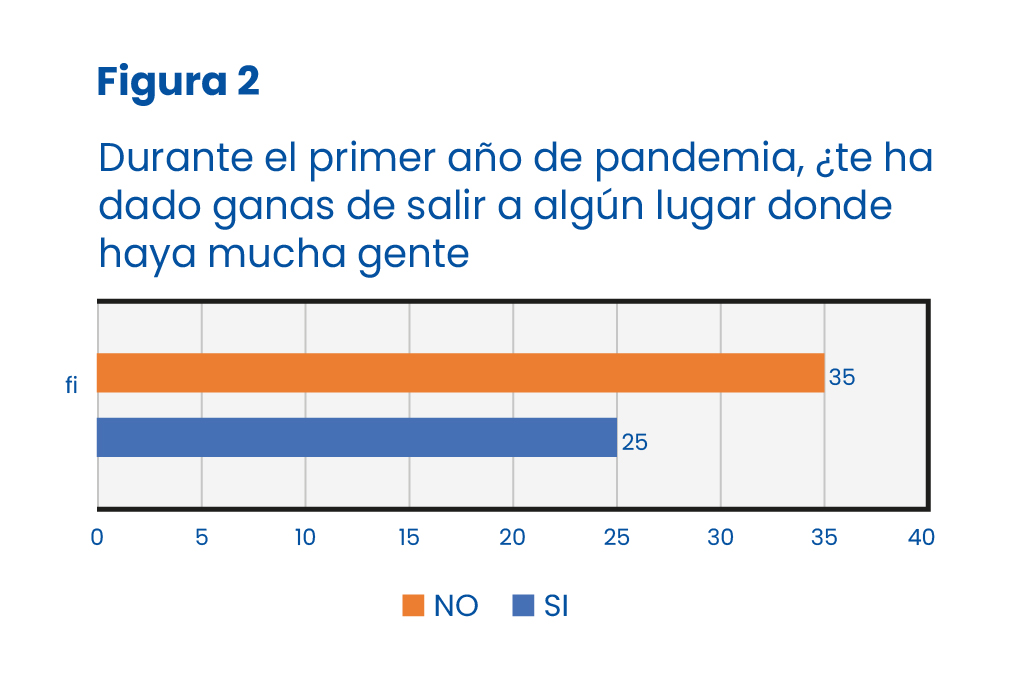

Junto a esto se sumó el desinterés de los jóvenes en salir, más del 50% deseaba no ir a lugares concurridos, por el contrario el 42% si deseaba salir. Durante el confinamiento muchas de las personas que solían ser extrovertidas, se volvieron introvertidas, dejando de lado su círculo social como la reuniones o fiestas, debido a la decadencia de su salud emocional y adoptando un nuevo estilo de vida creando nuevas conductas como el estar acostumbrado a estar solo en lugares con poca gente, sin embargo la rutina es agotadora y el estar solo para algunos también lo es, se necesita del contacto con otras personas, estar en lugares llenos de gente donde puedan sentirse cómodos. (Figura 2)

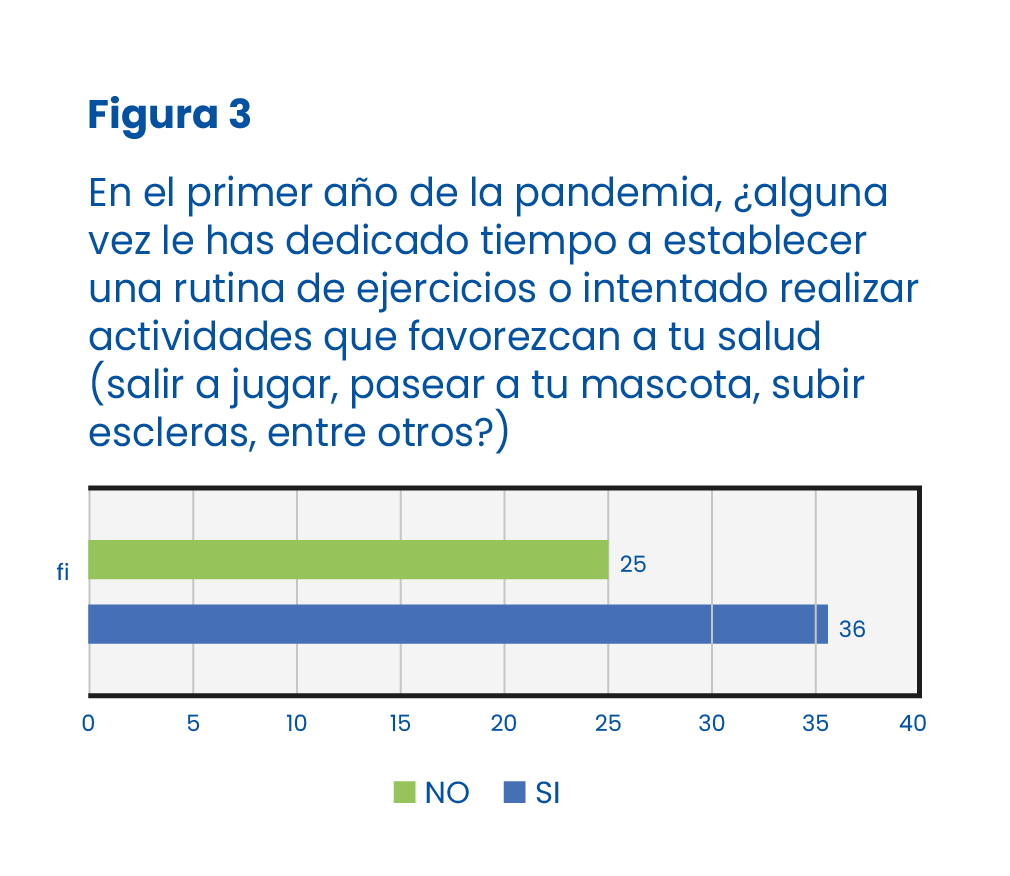

Por otro lado, más del 50% de personas respondió que sí realizó ejercicios adaptados a su vida cotidiana. De este modo, se concluye que muchos de ellos encontraron en el ejercicio un modo de seguir manteniendo una mejor de salud física que ayude a la salud mental, contribuyendo a contrarrestar los efectos de la pandemia por la segregación de hormonas como la endorfina y la serotonina. (Figura 3)

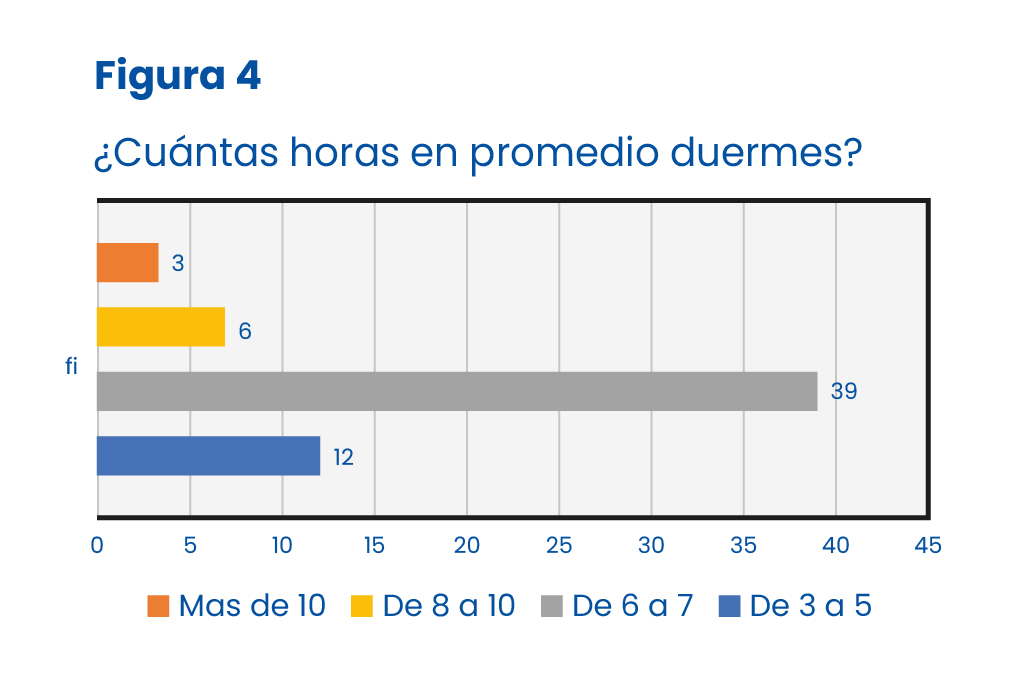

De la misma manera, más de la mitad (85%) de los encuestados respondieron que duermen menos de 7 horas, siendo menor al promedio de horas que debe dormir un adolescente. En cambio, un 15% de encuestados que respondieron que duermen más de 8 horas, demostrando que un bajo porcentaje de personas mantiene un “buen” hábito de sueño, sin embargo es importante recalcar que así como no podemos dormir poco, tampoco se tiene que exceder en las horas de sueño, lo más recomendable para esta edad es dormir hasta 10 horas, porque si no, se pueden generar dificultades en el desarrollo de las actividades cotidianas. (Figura 4).

Conclusión:

Se concluye que los estudiantes sí han sido afectados de alguna u otra manera por la presencia del COVID-19, tanto en su salud emocional, en hábitos adquiridos y en la dinámica escolar generada. Dentro de los resultados podemos ver que una mayoría de los estudiantes, dan señales de padecer algunos de los síntomas del trastorno de depresión. Con esto no confirmamos que los adolescentes padezcan la enfermedad en sí, ya que para esto se tendría que hacer diversos estudios en conjunto con gente especializada en enfermedades mentales, pero según la información que pudimos obtener como estudiantes mediante el desarrollo de las encuestas, podemos decir que, si no actuamos, ni tomamos medidas ante esto dejamos que los síntomas presentados se agraven y sí se pueda diagnosticar la depresión. Los resultados obtenidos en esta investigación dan pie a la realización de futuras investigaciones, que den seguimiento a los resultados obtenidos en relación con la manifestación de depresión, dado que este estudio fue realizado con una muestra relativamente pequeña.

El pensamiento patriarcal y la convivencia escolar en una escuela privada de Lima

Autores (Estudiantes del CBB):

- Sophia Segovia

- Emily Sunción

- Fabrizio Bellido

- Margarita Maclena

- Janice Becerra

- Matías Mendivel

Resumen:

La presente investigación es de tipo correlacional. Su objetivo es determinar cuál es la relación entre el pensamiento patriarcal y la convivencia escolar en una escuela privada de lima. Utilizando encuestas, se recopiló la percepción de los adolescentes. Los resultados obtenidos empleando la correlación de Pearson mostraron que existe una correlación alta entre la variable pensamiento patriarcal y la variable convivencia escolar, aceptándose las hipótesis planteadas en la investigación.

Introducción:

En Latinoamérica existe un nivel alto de pensamiento patriarcal, el cual influye en nuestro modo de actuar, en este caso, en la convivencia escolar. El patriarcado significa «el Gobierno del padre» y se usa para referirse a un sistema social en el que los hombres controlan una parte desproporcionadamente grande del poder social, económico, político y religioso, y la herencia (Anyangwe, 2023). Por otro lado, la convivencia escolar es el conjunto de relaciones interpersonales entre los integrantes de la comunidad educativa. Es una construcción colectiva y cotidiana, cuya responsabilidad es compartida por directivos, docentes, administrativos, estudiantes y familias. (Minedu, 2016). En nuestro contexto es fundamental atender esta situación, por lo cual el presente estudio ayudará a profundizar en la realidad de los adolescentes y escuela.

Metodología:

El presente estudio se orienta bajo el enfoque cuantitativo de tipo correlacional y transversal ya que el estudio se dio en un determinado tiempo. Mediante un muestreo por conveniencia se seleccionaron 66 estudiantes de 3ero, 4to y 5to de secundaria. se aplicaron dos instrumentos, uno por cada variable de estudio. el cuestionario de Convivencia escolar fue de 15 preguntas y el de pensamiento patriarcal fue de 27. Para ambas variables trabaja con nueve dimensiones en total.

Discusión:

En el marco de la investigación realizada, se puede notar la presencia de pensamiento patriarcal en el entorno de los encuestados. Similares resultados se obtuvieron en estudios realizados en Arequipa y Lima. para el presente estudio, pese a que los estudiantes de secundaria evidencian diversidad de actitudes hacia el pensamiento patriarcal, sí han identificado una presencia marcada de este en sus familias y entorno. Al ser uno de estos ambientes su contexto escolar, cabe la reflexión y llamado a las autoridades a promover no solo la convivencia saludable, sino a generar espacios de análisis de los factores que generan una mala convivencia considerando entre ellos la ideología que dirige el actuar de los estudiantes.

Resultados:

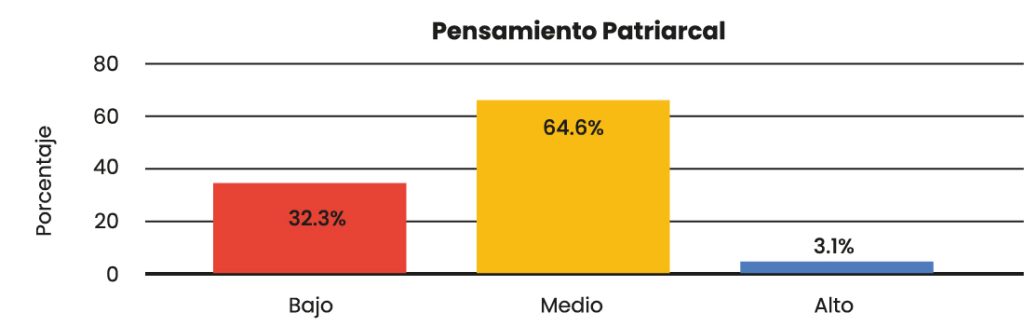

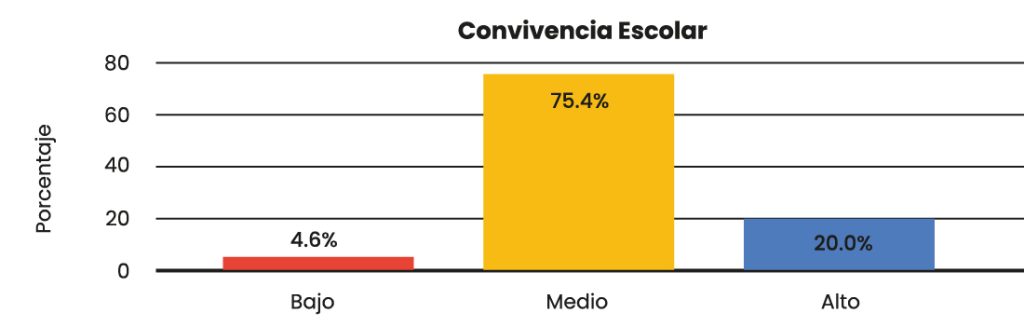

Los resultados obtenidos muestran la percepción de adolescentes de una escuela privada de lima acerca del pensamiento patriarcal y la convivencia escolar, en el que refieren la existencia de un nivel medio de ideas patriarcales en su entorno y un nivel medio y bueno de convivencia escolar saludable. Mediante la prueba de pearson de comprobó que existe una correlación alta entre ambas variables.

Conclusión:

Se ha comprobado que el pensamiento patriarcal y la convivencia escolar tienen una correlación alta. además, la investigación en estudiantes de secundaria revela actitudes diversas hacia el pensamiento patriarcal, mayormente en un nivel medio. Aunque la mayoría informa bajos niveles de conflictos, un porcentaje significativo señala conflictos de nivel medio. La gestión de consecuencias basada en la equidad tiene una distribución mixta, subrayando la necesidad de abordar la percepción y aplicación de la equidad en entornos escolares.

Bibliografía:

Minedu (2016) “Encuesta Nacional de Convivencia Escolar y Violencia en la Escuela”

Pérez y Torrado (2013) Prácticas agresivas en el aula, influidas por factores socioculturales y su relación con la construcción y desarrollo de la convivencia escolar. Estudio en 21 jóvenes. Universidad Nacional Abierta a Distancia, Medellín.

Pecho, P. (2017). Sexismo ambivalente, pensamientos patriarcales y violencia simbólica intra e inter género en Lima y Huancayo.

Viveros, F. (2010) Roles, patriarcado y dinámica interna familiar: reflexiones útiles para Latinoamérica “Revista Virtual Universidad Católica del Norte”. No. 31, (septiembre-diciembre de 2010, Colombia)

Percepción de la Educación Sexual

Autores (Estudiantes del CBB):

- Maricielo Mitma

- Sebastián Mamani

- Diana Medina

- Dana León

- Valentino Rodríguez

- Gerson Bendezú

Introducción:

La educación sexual en los colegios privados de Lima se basa en el conocimiento de la sexualidad, las expectativas de la sociedad y el papel de la educación en la formación de perspectivas sobre las relaciones y la sexualidad. Pero no se puede pasar por alto las influencias religiosas a la hora de analizar el panorama de la educación sexual en los colegios privados de Lima. Perú, al ser un país predominantemente católico, a menudo ve cómo los colegios privados alinean su enfoque educativo con las doctrinas religiosas. El estudio investigará cómo esta alineación afecta el contenido y la entrega de la educación sexual, explorando si existe una tensión potencial entre las enseñanzas religiosas y la necesidad de un enfoque científicamente informado e inclusivo, además de las dimensiones culturales y religiosas, los factores institucionales de los colegios privados de Lima desempeñan un papel crucial en la configuración de la educación sexual. La educación sexual es un componente fundamental de un currículo educativo integral, cuyo objetivo es dotar a los alumnos de los conocimientos y habilidades necesarios para desenvolverse en las complejidades de las relaciones humanas y la sexualidad. Al profundizar en las percepciones de la educación sexual entre los alumnos de los colegios privados de Lima, se hace evidente que los factores culturales, sociales e institucionales desempeñan un papel fundamental en la configuración de las actitudes y experiencias de los jóvenes.

Metodología:

A. Participantes:

Mediante muestreo no probabilístico se seleccionaron 60 estudiantes, [29 varones (48.3%) y 31 mujeres (51.7%)]. El intervalo de sus edades varían entre 15-17 años [1 de 15 (1.7%), 44 de 16 (73.3%) y 15 de 17 (25%)]. (Media = 16.00).

B. Instrumentos:

Para la realización del estudio se diseñó un cuestionario con 20 preguntas para conocer la percepción de los adolescentes sobre la educación sexual integral y qué tanta importancia tiene el que esta se brinde en las escuelas. Se empleó la escala de Likert considerando como alternativas:

- Totalmente en desacuerdo

- En desacuerdo

- Me es indiferente

- De acuerdo

- Totalmente en desacuerdo

Resultados:

Comprobada la validez y confiabilidad se procedió con el análisis de los resultados.

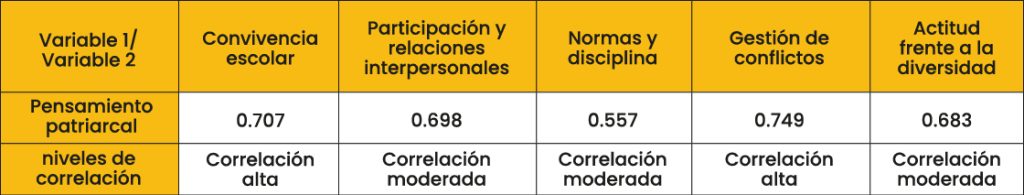

En la tabla IV se muestran los comparativos sobre la educación sexual integral desde la mirada de los adolescentes encuestados, en el que se observa que la dimensión más valorada con un 46.7% de importancia alta es la del desarrollo humano social e individual.

Conclusión:

Se concluye que para los adolescentes, hay una deficiencia en cuanto conocimientos previos sobre la sexualidad y enseñanza de docentes con respecto a estos temas, se puede ver incluso la falta de orientación de sus mismos apoderados, ya que la mayoría se priva a hablar de algo tan necesario como lo es la sexualidad, debido según los encuestados a que hoy en día hablar de sexualidad en casa se sigue considerando un tabú.

Por otro lado, el estudio permite conocer que los adolescentes valoran como muy importante que las escuelas a nivel nacional incluyan temas de educación sexual como parte de la currícula escolar dado lo necesario que se ha convertido en estos tiempos y contexto la revisión de información confiable, certera y de carácter formativo, incluyéndose en este estudio un enfoque desde los derechos humanos, el desarrollo humano social e individual, así como la valoración de la educación sexual que contemple la equidad de género.

La Disminución de la Comunicación Oral en los Estudiantes de Secundaria Luego de la Pandemia

Autores (Estudiantes del CBB):

- Adrián Chipana

- Antonio Cordero

- Fabrizio Medina

- Matías Malpartida

- Sophía Sánchez

Resumen:

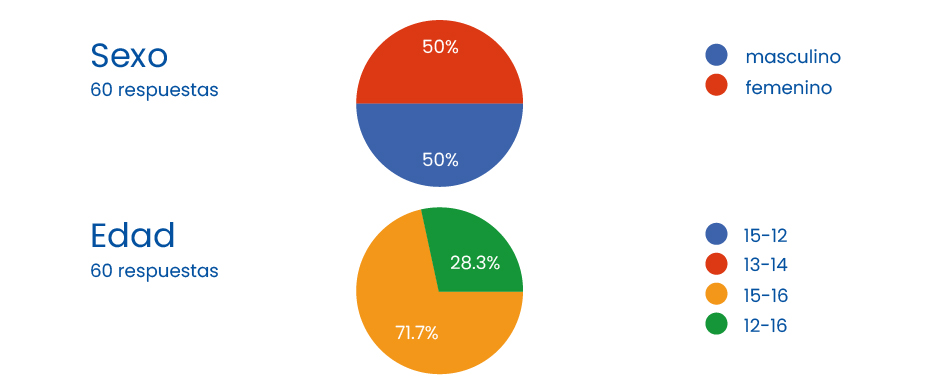

La pandemia ha afectado negativamente la habilidad de comunicación verbal entre los jóvenes peruanos. En este estudio, se buscó determinar, mediante la percepción de los encuestados, el porcentaje de jóvenes que enfrentaron esta problemática en el Perú. La muestra consistió en 60 estudiantes, 30 hombres (50%) y 30 mujeres (50%), de los cuales 43 tenían entre 15 y 16 años y 17 entre 17 y 18 años. Para facilitar la comprensión, se utilizaron cinco categorías de estimación previstas para la puntuación obtenida de la escala: 1 (nunca), 2 (casi nunca), 3(a veces), 4 (casi siempre) y 5 (siempre). Los resultados indican que el 83% delos encuestados perciben un nivel medio de disminución en la comunicación oral de los adolescentes limeños después de la pandemia. Además, el 13.3%reportó que existe un nivel alto de disminución en la comunicación oral delos adolescentes limeños después de la pandemia.

Introducción:

La pandemia ha afectado a todo el mundo de diferentes maneras. En contexto de las clases escolares, las instituciones educativas han tenido que forzar la educación virtual que ha traído buenas “cosas”. Sin embargo tarde o temprano los estudiantes tenían que retornar a la presencialidad. A causa de esto, se ha evidenciado que varios estudiantes son más tímidos y como consecuencia se ha disminuido la comunicación oral, notándose que muchos prefieren comunicarse mediante las redes sociales. Esta investigación profundizará en qué aspectos de la comunicación oral se han visto más afectados.

Metodología:

El estudio se centra bajo un enfoque cuantitativo. Mediante un muestreo intencional se seleccionaron 60 estudiantes, de los cuales 50% son hombres y el otro 50% son mujeres. Se empleó un cuestionario como instrumento, con escala de Likert de frecuencia. El cuestionario se organizó en 4 dimensiones en las que se colocaron 20 preguntas. Cada dimensión está vinculada a los 4 objetivos específicos por analizar, por ejemplo: Del ítem 15 al 18 se evalúa el criterio “Los Elementos no Verbales”, como por ejemplo el ítem 16 (“solías emplear gestos al hablar”).

Resultados:

El estudio se centra bajo un enfoque cuantitativo. Mediante un muestreo intencional se seleccionaron 60 estudiantes, de los cuales 50% son hombres y el otro 50% son mujeres. Se empleó un cuestionario como instrumento, con escala de Likert de frecuencia. El cuestionario se organizó en 4 dimensiones en las que se colocaron 20 preguntas. Cada dimensión está vinculada a los 4 objetivos específicos por analizar, por ejemplo: Del ítem 15 al 18 se evalúa el criterio “Los Elementos no Verbales”, como por ejemplo el ítem 16 (“solías emplear gestos al hablar”).

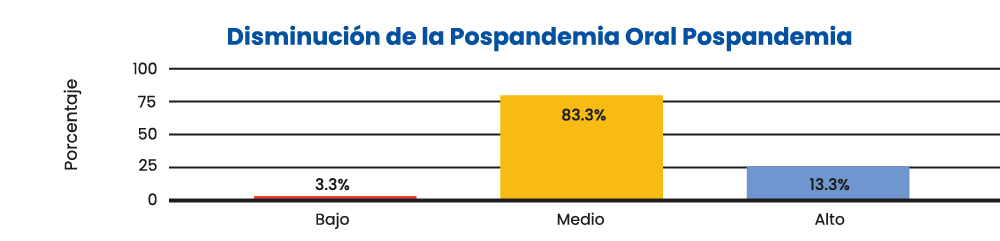

A. Comunicación Oral Post Pandemia en Adolescentes Limeños:

- El 83.3% percibe un nivel medio de disminución de la comunicación oral.

- El 13.3% reporta un nivel alto de disminución.

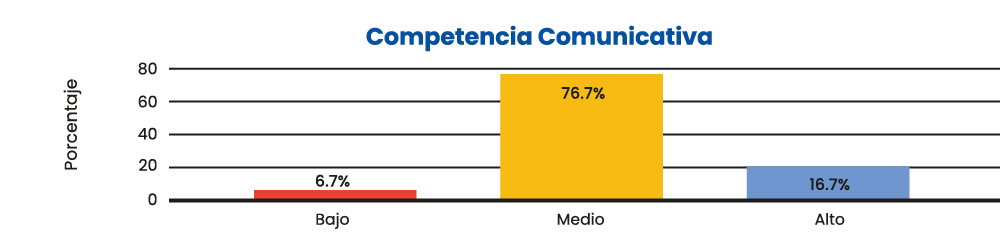

E. Competencia Comunicativa Post Pandemia:

- El 76.7% demuestra un nivel medio de competencia comunicativa.

- El 16.7% indica un nivel alto de disminución en el uso -.adecuado de la competencia comunicativa.

- “¿Después de la pandemia, sientes confianza al hablar?» 27 estudiantes respondieron que solo algunas veces se sienten en confianza.

Discusión:

Para “Elementos Verbales” un 65% de las 60 personas encuestadas mencionan que hay un medio uso de estos elementos pospandemia. Esto nos permite identificar que existe cierta dificultad al momento de vocalizar, la pérdida de la “idea” al momento de conversar, el buen ordenamiento de las palabras. Por otro lado, también se ven afectados los demás elementos que se tiene en cuenta cuando se entabla una conversación (E.Paraverbales, E.No Verbales, Competencia Comunicativa), donde la mayoría de encuestados perciben un nivel medio en la pérdida de las dimensiones mencionadas.

Conclusión:

En conclusión, este estudio destaca la importancia de abordar la disminución en la comunicación oral de los adolescentes limeños pospandemia. La comprensión detallada de las dimensiones evaluadas proporciona información valiosa para diseñar intervenciones específicas que promuevan un desarrollo saludable de las habilidades comunicativas en este grupo demográfico.

Percepción de los adolescentes sobre el cuidado del patrimonio cultural de Comas y Carabayllo

Autores (Estudiantes del CBB):

- Silvana Huapaya

- Jara Mamani

- Johana Delgado

- Andrea Zegarra

Resumen:

Desde tiempos remotos, el patrimonio cultural fue un elemento fundamental para consolidar la identidad de una sociedad. Sin embargo, en la actual era tecnológica, la percepción sobre ella se ha ido debilitando. Por ello, la presente investigación tiene como objetivo descubrir y describir qué tanto es la percepción de los adolescentes sobre el patrimonio cultural, material e inmaterial, de Comas y Carabayllo. Dada la naturaleza cuantitativa de la investigación, se ha trabajado con una población estudiantil de un colegio particular de Lima Norte, caracterizados por una evidente concientización sobre el entorno donde estudian. Los datos se recogieron a través de un cuestionario aplicado en la clase de Redacción Científica y Académica. Se encontró dentro de los resultados una percepción mediana sobre los patrimonios materiales e inmateriales; asimismo de que falta concientizar sobre su descubrimiento y desarrollo de los mismos a través de trabajos de campo o excursiones para que la percepción crezca. Esta investigación resulta útil para identificar en los jóvenes esa conciencia histórica y ambiental sobre su entorno.

Metodología:

El presente proyecto de investigación se centra en el análisis descriptivo de la percepción sobre el patrimonio cultural material e inmaterial entre los estudiantes de la Institución educativa privada Bertolt Brecht, ubicada en la sede de Carabayllo, específicamente en los salones de 4to y 5to año durante el año 2023. Se tiene como población referencial a adolescentes de secundaria de la institución educativa privada Bertolt Brecht, ubicada en el departamento de Lima, sede en Carabayllo, cual muestra es comprendida por 93 estudiantes en el rango de edad de 14 a 17 años de las secciones A y B de 4to y 5to año de secundaria en su totalidad. A continuación se hizo un cuestionario en el formato de google form con un total de 12 preguntas en la escala de likert para identificar las opiniones de los estudiantes que se realizó el 24 al 25 de octubre en la hora de clases. El estudio adoptó un diseño descriptivo transversal para examinar la percepción de los adolescentes hacia el patrimonio cultural material e inmaterial en Carabayllo. Este enfoque permitió recopilar datos en un momento específico, brindando una instantánea precisa de las opiniones de los estudiantes en el año 2023.

Resultados:

Percepción sobre el Patrimonio cultural de Comas y Carabayllo

Figura 1, se evidencian los niveles de frecuencia acerca de cómo los jóvenes encuestados conocen el patrimonio cultural de ambos distritos. Se desprende de estos resultados que existe una frecuencia media en la percepción de los estudiantes sobre su patrimonio.

Los resultados revelan diferencia en el conocimiento de los estudiantes sobre el patrimonio material e inmaterial en Carabayllo. El 10.9% de los encuestados afirma tener un conocimiento total sobre el patrimonio inmaterial, como tradiciones y expresiones artísticas. En contraste, solo el 4.7% tiene conocimientos sobre el patrimonio material, como monumentos y edificaciones históricas. Esta brecha sugiere una mayor familiaridad y aprecio entre los estudiantes por elementos culturales intangibles en comparación con los tangibles. Es esencial explorar las razones detrás de esta disparidad para informar estrategias educativas que promuevan una comprensión equitativa del patrimonio cultural en todas sus formas.

Conclusión:

En resumen, los resultados enfatizan la urgencia de una intervención educativa para mejorar la percepción del patrimonio cultural entre los adolescentes de Carabayllo en el centro educativo Bertolt Brecht. Existe una clara falta de conciencia y comprensión profunda tanto del patrimonio cultural material como inmaterial. Es crucial promover una apreciación más sólida y fomentar la participación activa en la conservación de ambos aspectos. Estas acciones son esenciales para elevar la calidad de la percepción sobre el cuidado del patrimonio cultural en este distrito a largo plazo. La implementación efectiva de estrategias educativas específicas puede formar ciudadanos conscientes y comprometidos con la preservación de la riqueza cultural de su entorno.

Efectos negativos del uso de las redes sociales en los adolescentes de secundaria de un colegio privado en Carabayllo

Autores (Estudiantes del CBB):

- Irene Granados

- Evannie Cruzate

- Daniela Millones

- Daniela Mory

- Carlos Hidalgo

Resumen:

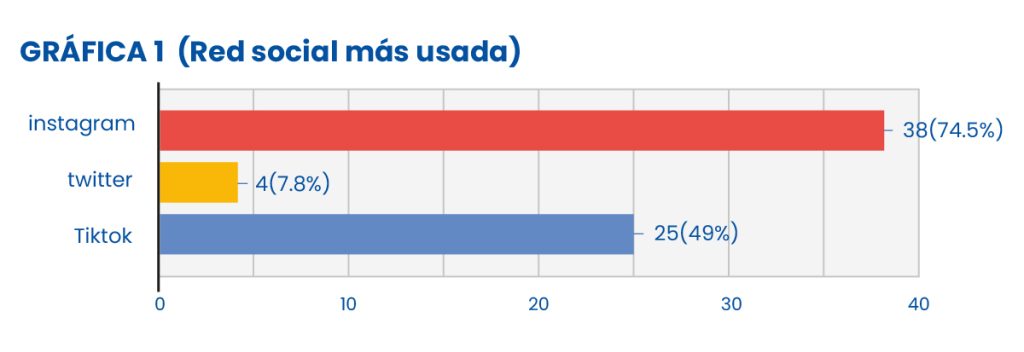

En la actualidad, las redes sociales son una alternativa idónea para el intercambio de ideas, las relaciones interpersonales y el manejo de información inmediata. Sin embargo, su inadecuado manejo puede conllevar a efectos negativos, sobre todo, en el adolescente en formación. Por ello, la presente investigación tiene como objetivo identificar cuáles son las redes sociales con efectos perniciosos en los jóvenes estudiantes de un colegio en Lima Norte. Esta investigación con enfoque cuantitativo pretende descubrir, entre las redes sociales más usadas por adolescentes (Instagram, Tik Tok y Twitter), los efectos de la baja autoestima, la ciberadicción y el ciberbullying, consecuencias que afectan en el ámbito escolar. Los datos se recogieron a través de un cuestionario aplicado en la clase de Redacción Científica y Académica. En ellos, se encontró, dentro de los resultados, una frecuencia baja en estos indicadores, además de la carente o nula identificación por parte de los jóvenes en dichos efectos. Con ello, podemos trabajar en capacitaciones o talleres para reforzar estas debilidades encontradas en nuestra investigación.

Material y métodos:

El presente trabajo consta de un estudio descriptivo con una metodología cuantitativa, utilizando el cuestionario de efectos negativos de las redes sociales en los adolescentes de Lima, Perú en el año 2023. Lima norte es una ciudad, ubicada en la costa central del territorio peruano.

En la evaluación participaron 51 adolescentes con edades entre 15 y 17 años de edad; estudiantes de educación secundaria de manera aleatoria (4to y 5to grado) en el año 2023. Se seleccionaron estudiantes del colegio Bertolt Brecht de Carabayllo. La razón de la elección de la muestra del presente estudio fue la diferencia de posibilidades de estar en contacto con las redes sociales entre los niveles secundarios de estos.

Resultados:

En el análisis univariado se obtuvieron los resultados divididos por indicadores (ciberadicción, ciberbullying y baja autoestima) y por niveles (bajo, medio y alto) para medir el efecto negativo de las redes sociales en la población encuestada conformada por 51 adolescentes del colegio Bertolt Brecht en Carabayllo. En estos resultados se obtiene que la mayoría de personas encuestadas (38 personas) usan más Instagram, por lo tanto esta red social es la más utilizada.

Efectos negativos en las redes sociales:

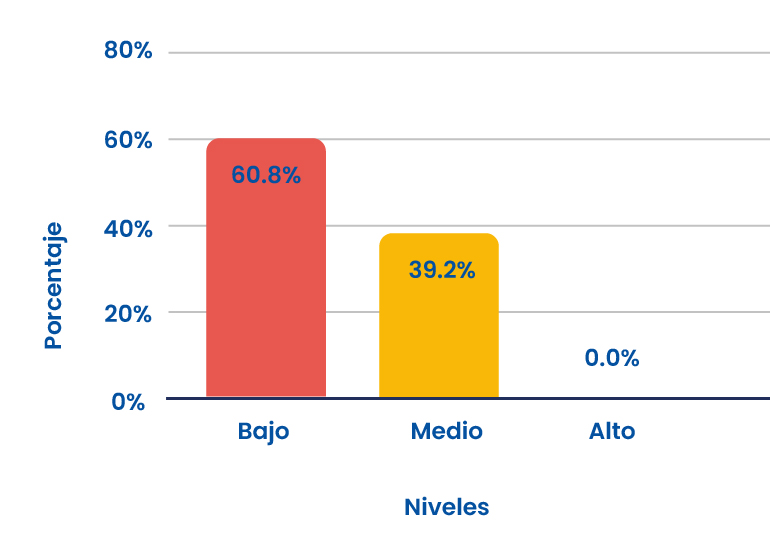

Se obtiene de las respuestas de los encuestados que 31 personas con un porcentaje de 60.8% consideran que no hay o hay pocos efectos negativos en las redes sociales, 20 personas con un porcentaje de 39.2% creen que hay regulares efectos negativos en los adolescentes y finalmente 0 personas con porcentaje de 0.0% consideran que hay muchos efectos negativos.

Ciberadicción:

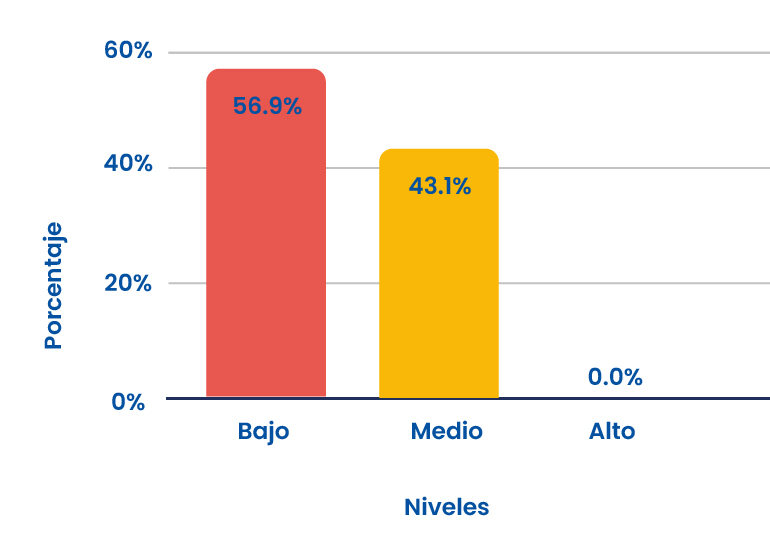

En la variable de ciberadicción se obtuvo 29 de frecuencia en el nivel bajo con un 56.9 %, en el nivel medio se obtuvo 22 de frecuencia con un 43.1% y finalmente en el nivel alto se obtuvo 0 de frecuencia con 0.0%. Los resultados indican que más de la mitad de las personas respondieron de manera que se les considera con bajo nivel en ciberadicción y 22 personas en nivel medio de ciberadicción.

Ciberbullying:

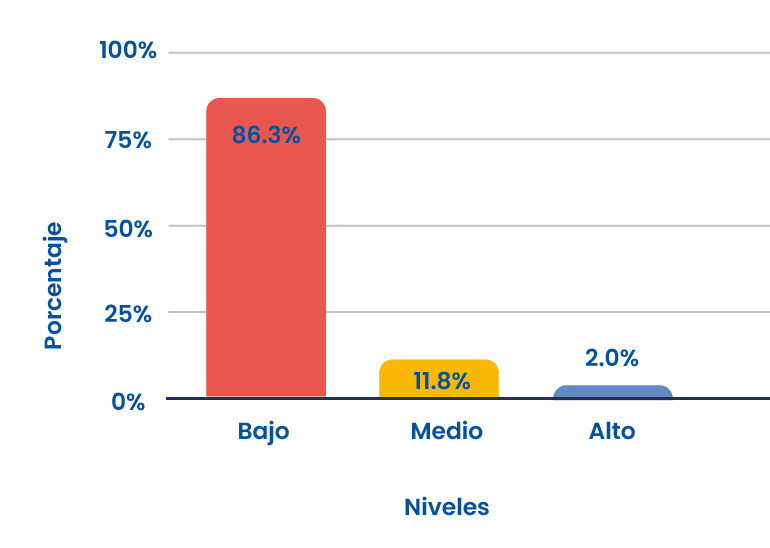

Respecto a la tabla 2 y figura 2 con la dimensión de Ciberbullying, se obtuvo 44 de frecuencia en el nivel bajo con 86.3%, en el nivel medio 6 de frecuencia con 11.8% y en el nivel alto se obtuvo 1 de frecuencia con 2.0%. En consecuencia se adquirió que la mayoría de adolescentes encuestados optaron por un nivel bajo en la dimensión de Ciberbullying, además de no mantener tanta diferencia con el nivel bajo, medio y alto, ya que el nivel bajo es superior.

Baja autoestima:

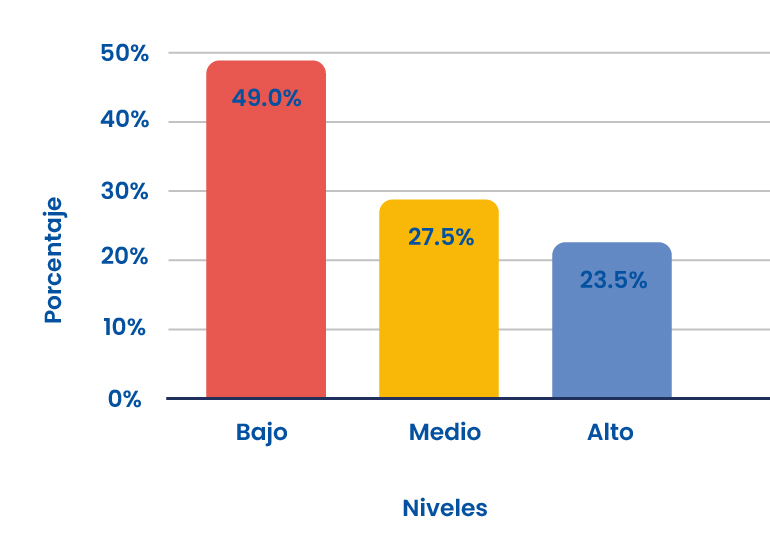

En relación con la tabla y figura 4 con la dimensión de baja autoestima, se obtuvo 25 de frecuencia en el nivel bajo con 49.0%, en el nivel medio se alcanzó 14 de frecuencia con 27.5% y en el nivel alto se obtuvo 12 de frecuencia con 23.5%.

Conclusión:

Las redes sociales con más efectos negativos son TikTok e Instagram, en cuanto al ciberbullying y ciberadicción es Instagram la red social percibida como más perjudicial y que puede generar estos problemas, en la baja autoestima hubo dos aplicaciones con los mismos resultados que indican que Instagram y TikTok tienen este efecto mayormente en los adolescentes encuestados de Carabayllo.

Adicción a los videojuegos violentos en la secundaria de un colegio privado de Carabayllo

Autores (Estudiantes del CBB):

- Mirkala de la Cruz

- Alejandra Tantaleán,

- Sebastián Gutiérrez

- Aníbal Rentería

- Paul Romero

Resumen:

El mundo del entretenimiento ha ido evolucionando con el tiempo debido a las altas tecnologías y a las diversas alternativas que el adolescente promedio tiene. Una de esas formas de entretenerse son los videojuegos, los cuales desde la década de los noventa han sido los predilectos de los jóvenes. Sin embargo, muchos de estos acceden a un tipo en específico: los videojuegos violentos. Por ello, la presente investigación tiene como objetivo describir e identificar el porcentaje de alumnos adolescentes adictos a los videojuegos violentos de un colegio privado de Carabayllo, esto con el fin de señalar qué consecuencias conllevan el uso desmedido de estos juegos. Dada la naturaleza cuantitativa de la investigación, se ha trabajado con una población estudiantil de un colegio particular de Lima Norte que cursan los últimos grados del nivel secundaria. Se encontró dentro de los resultados una frecuencia baja en cuanto al tiempo otorgado a estos tipos de videojuegos; asimismo del bajo reconocimiento de conductas agresivas como consecuencia principal. Esta investigación resulta útil para identificar cuánto se relaciona la adicción a los videojuegos con las actitudes agresivas y conductas negativas del adolescente.

Metodología:

Para obtener los resultados se utilizó una entrevista dirigida a alumnos de tercero, cuarto y quinto de secundaria. Como objetivo se tuvo identificar qué porcentaje del total es adicto a los videojuegos violentos, para ello, dicha encuesta se dividió en tres partes (variables). La primera determinó el tiempo que dedicaban a jugar estos videojuegos, dividiéndose en “horas”, “días” y “semanas”, además, se agregó como extra “tiempo libre”. El segundo ítem nos ayudó a reconocer los efectos que presencian los estudiantes, es decir, los que deberían tener si son adictos a ellos, entre ellos se encuentran “dificultad para dormir”, “falta de sueño”, “dificultad para concentrarse”, etc. Finalmente, el último ítem asegura que el individuo es adicto a los videojuegos violentos (luego de indicar valores altos en los dos anteriores), ya que en este punto se puede concluir que tiene una adicción a los videojuegos, pero no específicamente a los violentos, por eso, en este último ítem las opciones fueron “juegos que contengan armas”, “lenguaje inapropiado”, “juegos sin restricción de vocabulario”.

Participantes

En la evaluación se involucraron 125 alumnos de entre 14 y 16 años. Estos alumnos eran estudiantes de secundaria (grados 3ro, 4to y 5to ) del colegio Bertolt Brecht en el año 2023. Fueron encuestados por conveniencia desde una encuesta online donde los alumnos tuvieron que responder de manera coherente.

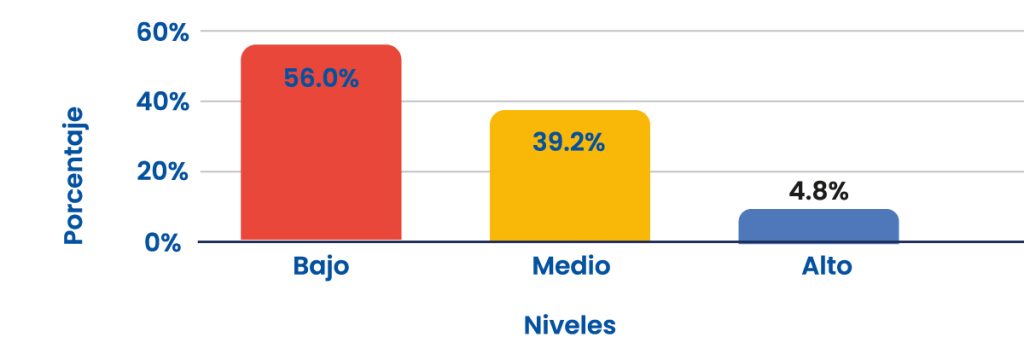

Con los resultados obtenidos se observó que más de la mitad de los encuestados (56.0%) tienen un bajo uso de estos, es decir, no suelen excederse del límite, mientras que el 39.2% de la muestra tiene un uso medio y solo el 4.8% tiene un uso alto de los videojuegos violentos.

videojuegos violentos

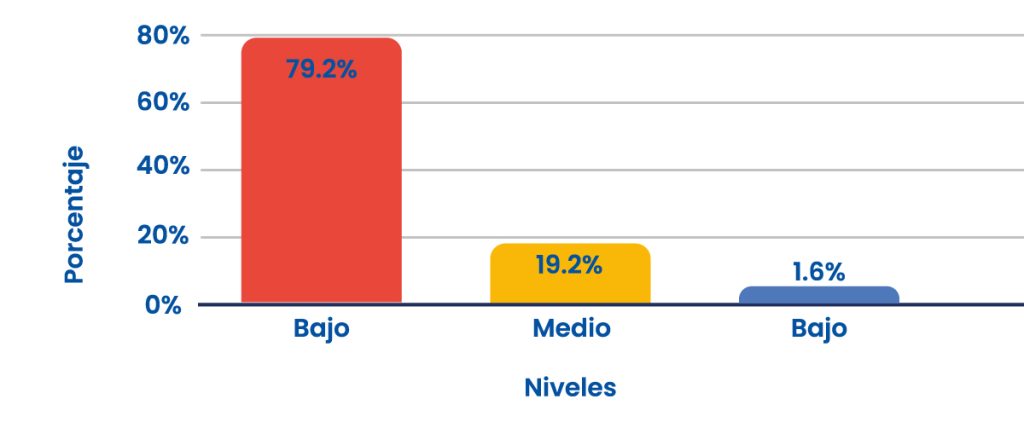

Figura 3, se habló sobre las consecuencias que ocasiona la adicción a los videojuegos como la falta de sueño, los problemas de visión, la falta de concentración, algún tipo de cambio psicológico y problemas al socializar. Luego se realizaron las respectivas preguntas para identificar qué cantidad de estudiantes presentaban estos efectos. Como se observó, la mayoría de respuestas fueron nivel bajo (79.2%), es decir, no los presentan, mientras solo el 1.6% presentan consecuencias de una posible adicción.

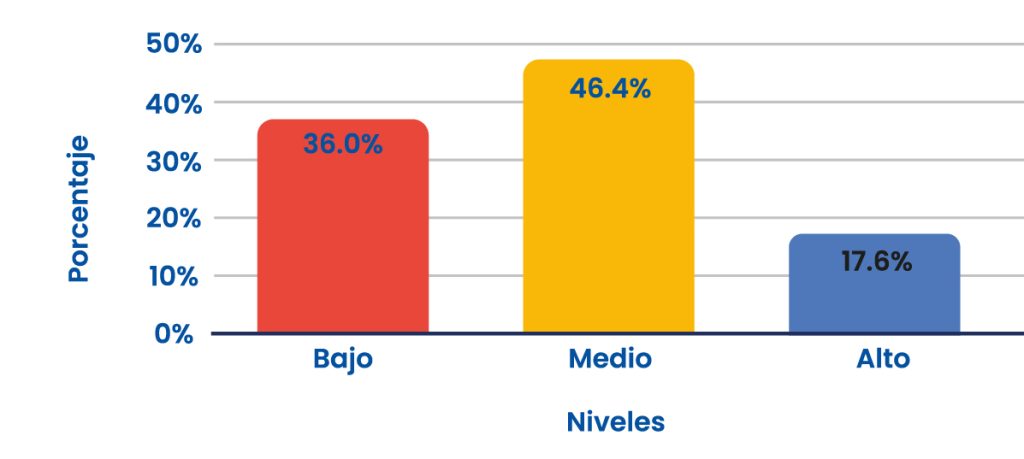

Obteniendo el mayor porcentaje en el intervalo “Medio” siendo en 46,4% que se considerará como videojuego violento debido a que presenta acciones violentas a pesar de que no sea en gran medida, seguido de “Bajo” con 36.0%, estos se consideran como videojuegos no violentos, y 17.6% confirman con totalidad la presencia de violencia en los videojuegos jugados.

Conclusión:

Para concluir, esta investigación tuvo como objetivo poder demostrar a través de resultados cuantitativos en una población de 125 alumnos de un colegio privado de Carabayllo, el promedio de los individuos que tienen un alto porcentaje de probabilidad de sufrir de adicción a los videojuegos violentos; previamente basándonos en una encuesta que utilizó tres dimensiones de suma importancia respecto a cómo puede ser afectada la persona. Luego de poner en práctica la encuesta, esta dio pie a la obtención de datos más específicos, dando a entender que dentro de la institución educativa encuestada, específicamente en los niveles de 3ero, 4to y 5to de secundaria, el porcentaje de estudiantes que pueden tener una adicción a los videojuegos violentos es significativamente baja. Dando a entender que, si bien es mínimo el número de estudiantes propensos a sufrir de esta adicción, la encuesta e investigación como tal, llegaron a ser muy necesarias y acertadas para obtener datos con mayor veracidad.